Der „Elan“, eine monumentale Skulptur

Fotogalerie Elan

Zeitliche Abläufe

- Entwurf 1986-1990

- Herstellung 1988 – 1998

- Aufbau der Plastik, Rohbau 1993

- Aufbau der Plastik, vollständige Plastik 1998

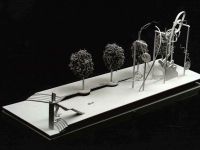

Technische Daten

Stahlkonstruktion: Gesamthöhe 16 m, Breite 12 m, Länge 25m. Gewicht der Stahlkonstruktion ca. 20T. Längstes und auskragendes Rohr (gelb) 18m. Auskragung 7m. Befestigung auf Fundament mittels angeschweißter Fußplatte, geschraubt und in der Decke der Tiefgarage gekontert. Die Stahlrohre sind im Beton eingegossen. Montage: Andreu Ginestet& Mitarbeiter, Michael Odenwaeller, Rüter Stahlbau Dortmund.

Gefördert durch HOESCH Stahl AG, Mannesmann Röhrenwerke, Rüter Stahlbau, Michael Odenwaeller, Andreu Ginestet.

Keramik: Gesamthöhe 6m, Breite 5m, Länge 7m. Gewicht 30T. Größtes massives Stück Keramik Höhe 2,5m, Breite 1,5m, Tiefe 1m. Gewicht 3T. Brenntemperatur 1280°C. Brennperiode 25 Tage und Nächte. Schwebende Montage auf Beton/Stahl Ankerfundament. Die Plastik berührt nicht den Boden. Marmor Intarsien (Augen und Augenbrauen) portuguiesischer Marmor ca. 1T. Montage: Andreu Ginestet& Mitarbeiter, HOCHTIEF AG

Gefördert durch Degussa, Kärlicher Ton&Schamotte Werke, PROGAS AG, HOCHTIEF AG, Andreu Ginestet

Glas: Herstellung und Montage: Angela Van Dyck

Elektronisches Gehirn und musikalische Komposition: Sampler, Atari PC, Verstärker, 7 Mikrophone verteilt im gesamten Innenhof. Komponist Luis Boyra. Das Musikstück entsteht mittels einer Programmierung. Im Raum werden Klänge und Rhythmen aufgenommen. Das Programm funktioniert diese zu Klangsequenzen um, die am nächsten Tag erklingen und ein Gedächtnis des Vortags erzeugen.

Montage Andreu Ginestet & Luís Boyra.

Parfüm: Pafüm Pipette. Parfüm. Design: Andreu Ginestet & Theo Ten Pierik. Hersteller Theo Ten Pierik, Leiter der Duftabteilung bei Henkel, Parfümeur. 1 L Parfüm mit 60% Naturölen

Gefördert durch Henkel AG, Andreu Ginestet

Erwerbsstatus

1990 Erstverkauf an die Bundesrepublik Deutschland (Wettbewerbsbeitrag). Privatisierung

1991. Neuer Eigentümer: Postbank.

2019 Zweiter Verkauf an die EDR (Edmond De Rothschild) Immobilien Gesellschaft.

Obwohl diese Plastik bereits verkauft wurde habe ich zwei weitere Projekte die ich in diesem Materialmix erstellen möchte.

Genauere Auskunft auf Anfrage.

Grundidee

Der Elan ist die Metapher der Emanzipation des Menschen von allen Lasten des jetzt (darunter z.B. Schmerzen). Nur die Befreiung der Lasten kann als universelle Emanzipation des Menschen gedacht werden. Deswegen besteht die Skulptur aus einem in Keramik ausgedrückten Gedanken, der in einem Stahlkopf wohnt. Der Stahlkopf verkörpert den Menschen allgemein.

Der Gedanke der Emanzipation wird durch das Schwimmen im eigenen Körper dargestellt. Der Körper ist träge Masse. Die Anstrengung um diese Trägheit zu überwinden ist enorm. Lasten, so wie Gewalt, sind im Leben wie ein Kondom, das Leben verhindert.

Was Lasten sind, wird in der Plastik, von drei Gedichten definiert, die vor allem das Patriarchat und Gewalt denunzieren, bzw. dessen Antithese darstellen. Diese Plastik ist also als soziale Plastik gedacht. Deswegen treibt sie soziale Prozesse an. Der deutsche Dichter Friedrich Hölderlin liefert den Stein des Anstoßes. Hölderlin wird meistens falsch interpretiert. Das folgende Gedicht sollten Sie sarkastisch lesen:

Emotionales Management

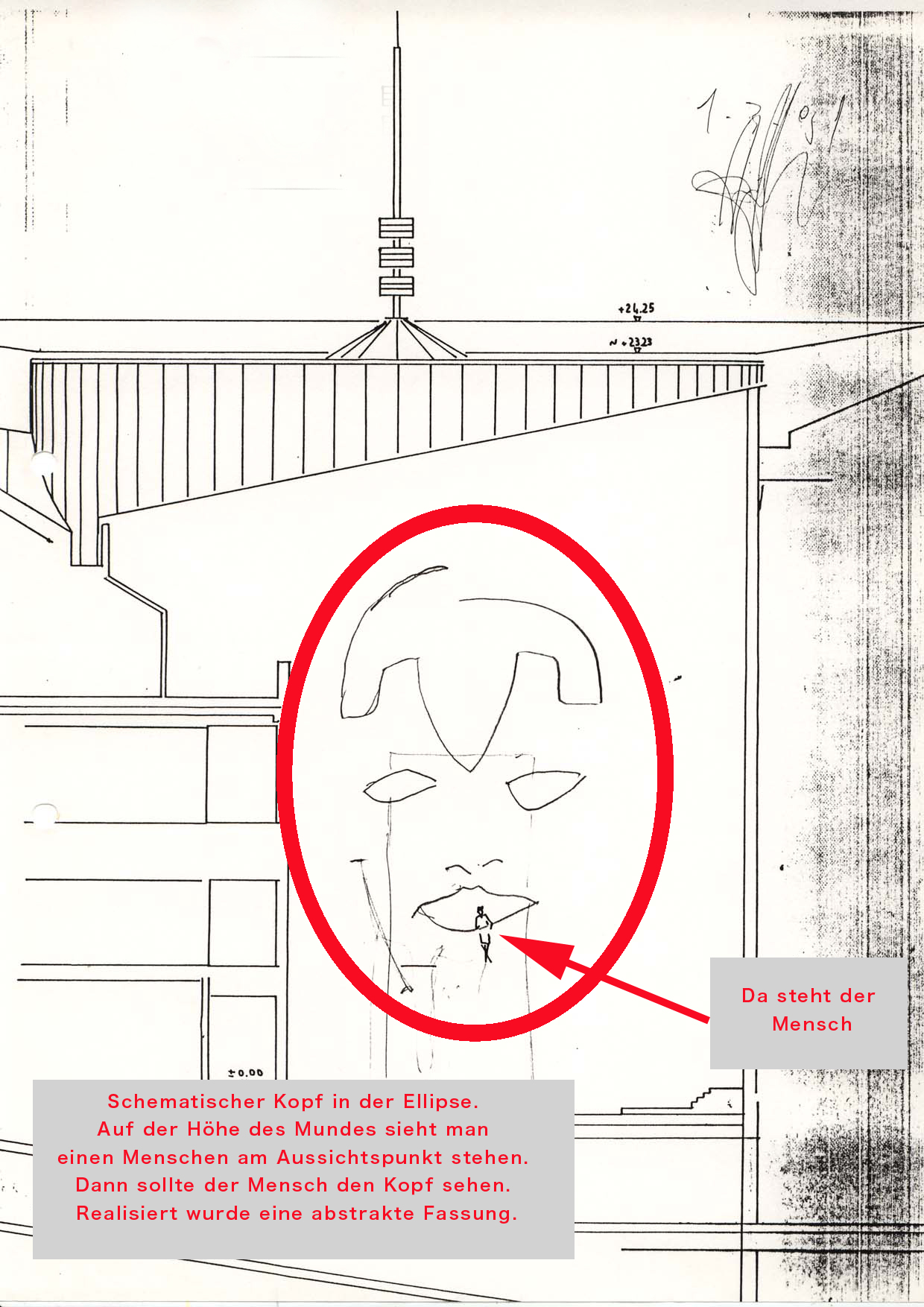

Darüber hinaus galt es, mit dem Stahlkopf zwei Effekte zu erzielen: Zunächst sollte der Besucher völlig verwirrt sein und bleiben, nichts von der modernen Kunst verstehen, sich irritiert fühlen und sich über diese Geldverschwendung ärgern. Also galt es Verwirrung und Irritation zu stiften.

Wenn der Betrachter schön emotional aufgeregt ist, sollte er mittels Wegführung zu dem Aussichtspunkt oben auf der Treppe geführt werden. Von dort aus sollte sein Ärger nicht nur verfliegen, sondern auch noch die Peinlichkeit seiner eigenen Ungeduld und Irritation aufgelöst werden. Von der Treppe aus sieht der Betrachter das Gesicht, den Kopf und kann sich mit sich selbst versöhnen. Psychologisch ist dies für den Betrachter immer ein Erkenntnisgewinn und ein Vorteil.

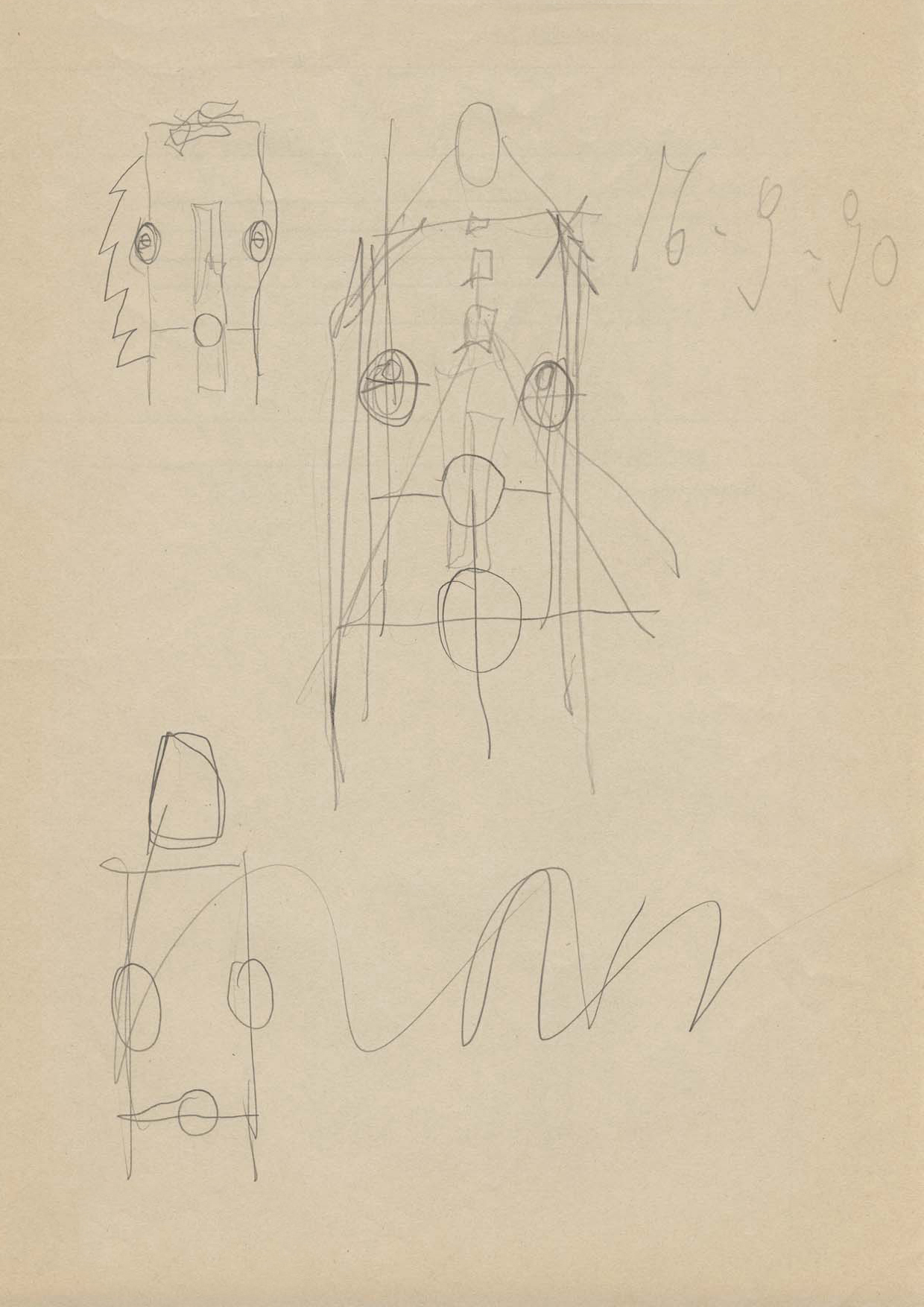

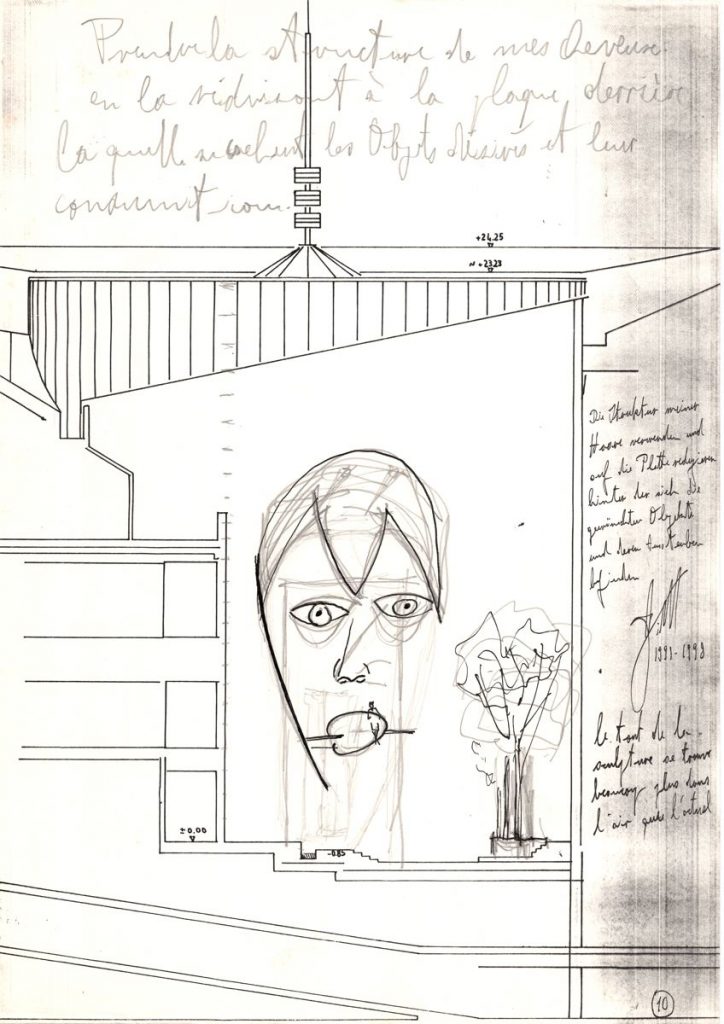

In weiteren Skizzen setzte ich mich auseinander mit der hybriden und Zweigeschlechtlichkeit und dem Alter der zu darstellenden Stahlkonstruktion. Klar war ich geneigt ein Selbstportrait zu wählen. Als Künstler habe ich die Möglichkeit Universalität zu verkörpern.

Aber die öffentliche Diskussion mit mehr als 1400 Beamte und Staatsangestellte bewog mich dazu ein neutrales Design zu wählen. Am Ende wurde es ein Kindchen Schemata.

Wirkung der Plastik

Die Plastik ist sehr anspruchsvoll. Deswegen kann das Publikum schon mal beleidigt reagieren, wenn es sich mit der Plastik ohne Anleitung konfrontiert sieht. Das Publikum möchte vor allem verstehen. Das was die Betrachter überfordert sind oft die schieren Dimensionen, und die mangelnde Neugierde. Viele Menschen „verharren“ in Ihrer Position, bewegen sich nicht. Sie wollen sofort verstehen. Dieses Phänomen geht einher mit der neuen Kultur der sozialen Medien. In diesen sozialen Medien sind die Algorithmen so geschrieben, dass man als User das gefühl hat und bekommt, sofort und richtig „bedient“ zu werden. Die eigene Suche ist überflüssig.

Dagegen fordert meine Plastik einen „Fortschritt“. Um den Elan zu verstehen ist man gezwungen sich zu bewegen. Man muss Treppen steigen, sich nach oben bewegen, in die höhere Etage.

Weil sich das Publikum von den Dimensionen irritiert fühlt, liefere ich mit dem nächsten Bild eine Aufklärung zur Bedeutung:

Darüber hinaus ist der Inhalt so revolutionär, dass er unbequem ist. Die Plastik wurde privatisiert und privat gehalten, obwohl sie privat aber für die Öffentlichkeit gefördert wurde. Paradox wurde ich von offizieller staatlicher Seite gelobt, wegen der künstlerischen Wirkung, hatte aber vier Jahre Hausverbot, bis die Unruhen im Gebäude wieder „gebändigt“ waren. Auch danach durfte ich zwar ins Gebäude, wenn ich aber mit Studenten und Prof. Judith Lorber aus New York ins Gebäude kam, wurde von der Betriebsleitung eine Person abgestellt, die Frau Lorber folgte und genau aufschrieb, was Frau Lorber sagte. Die Angst vor der sozialen Revolution blieb. Zu hoffen bleibt, dass der neue Besitzer mutig und interessiert die Wirkung von Kunst in Anspruch nimmt, und sich zunutze macht.

Parflexion (nach Klaus Von Ploetz)

Es ist fraglich ob Erwachsene Menschen weise genug sind, den jugendlichen Elan eines Künstlers, auch dann wenn er schon 60 Jahre jugendlich ist, zu dulden. Aber wenn sie nur ein wenig weise sind … dann verstehen sie die folgenden Worte auch bezogen auf die Skulptur „Elan“.

Kontext der Entstehung

Der Elan wurde zwischen 1988 und 1998 gebaut. Es ist eine der größten voll-keramischen Plastiken der Welt. Wie kam der Elan zustande?

Bis 1990 gab es ein Kunst-am-Bau-Gesetz. Insofern durften Künstler öffentliche Gebäude mit Kunst schmücken. 1-2% der Bausumme wurde in Kunst am Bau investiert. Obschon es viele Anbieter gab, vergab der Staat wenige Aufträge. Einerseits mussten Künstler tolle Projekte anbieten. Andererseits ermittelte eine ehrgeizige Jury die besten Entwürfe. Dies war möglich, weil der Staat die besten Entwürfe wollte.

Gute Entwürfe können zum Beispiel philosophische Ansätze beinhalten. Aber ebenso können gute Entwürfe nur innovativ, oder dekorativ sein. Deswegen beurteilte eine Jury die Qualität von Entwürfen. Der Staat gab damals Vorgaben und Richtlinien, um die Qualität der Beiträge möglichst zu garantieren. Sofern die bestmöglichen Entwürfe in Wettbewerben eingereicht wurden, prämierte eine Jury die Ergebnisse. Der Elan wurde in einem Ideenwettbewerb prämiert. Damals sagte die Jury: “ es wäre ein historischer Fehler, diese Skulptur nicht zu realisieren“.

Mit dem Elan durfte ich ein Thema meiner Wahl darstellen. Ich genoss künstlerische Freiheit. Deshalb entstand ab 1986 ein Entwurf der viele positive Chancen bot. Deswegen setzte sich die Idee meiner Plastik 1988 in einem Ideenwettbewerb durch. Ab 1989 wurde der Elan realisiert.

Argumentation der Plastik

Die Plastik verkleinert den Raum. So werden überdimensionale architektonische Strukturen human. Sie verkürzt ebenso die Zeit. In 20 Jahren, wenn die Themen der Plastik aktuell sind, wird jeder meinen, das Vorgestern gestern war.

Prof. Dr. Möhrle im dem Post Ministerium in Bonn sagte bei der Auftragsvergabe dass er persönlich lieber die geschlossenen Formen von Henry Moore möge, aber meine Idee sehr gut sei und umgesetzt werden sollte. Die Idee setzte sich gerade noch in der Zeit vor der Wende durch. Da war der Glaube an die Demokratie lebendiger als heute. Der Kommunismus musste ja noch „besiegt“ werden.

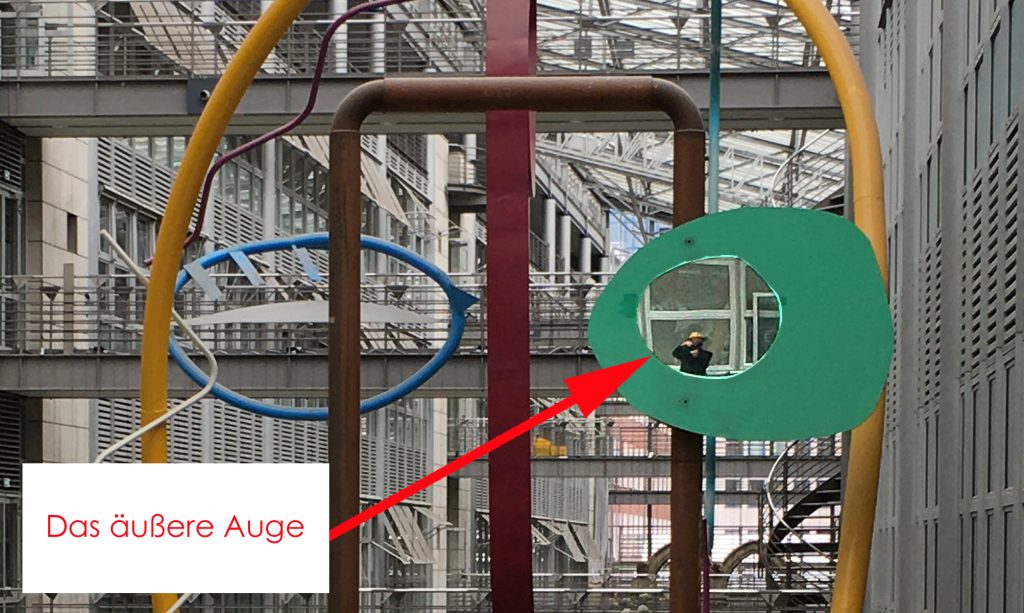

Wichtig war, dass der Betrachter über die im Elan eingebauten Spiegel zwei mal eine Selbsterkenntnis gewinnt und somit sich ein Lernprozess einstellt, der den Betrachter mit sich selbst konfrontiert. Einerseits sieht der Besucher sich im Spiegel, während er unten zwischen den keramischen Wänden läuft. Dies wirkt befremdlich, weil im Spiegelbild die eigen Dimension in Relation zur Skulptur gesehen wird.

Ein Zweites mal sieht man sich im Spiegel, wenn man die Treppe aufgestiegen ist und den Kopf, bzw. das Gesicht erkannt hat. Da man sich an der Stelle an das Bild erinnert von vorher, ist die Erkenntnis automatisch, dass es um den eigenen Kopf geht. Man war vorher ja im Kopf und hat sich vor dem inneren Auge gesehen, und nun schaut man in den Spiegel und sieht den Kopf von außen.

Folgen

Seit 1993 steht der Elan in einem ehemaligen Verwaltungsgebäude der Postbank Dortmund.

Seitdem nutze ich meine Chancen, um geistige wie technische Innovation zu betreiben.

Aus der Geschichte der Skulptur selbst ist eine umfassende Dokumentation entstanden. Ferner habe ich wenige Bilder aus der Dokumentation in drei Alben veröffentlicht. Insofern verstehen Besucher meiner Webseite, wie eine Plastik über mehr als zehn Jahre entsteht.

Sie erhalten Einblicke in die drei Phasen der Entstehung des Elan, Entwurf, Fertigung und die Skulptur als solche.

Der Film zum Elan

In meinem Film präsentiere ich die monumentale Plastik Elan. Die Stahl-Plastik mit dem keramischen Kern, trägt einen philosophischen Titel (ELAN, nach Bergson) weil sie einen ebenso bedeutsamen philosophischen Sinn transportiert.

Weil die Postbank als ehemaliger Staatsbetrieb 1990 privatisiert wurde, wurde das Gebäude mitsamt der Plastik 2019 verkauft. Deswegen gehört das Gebäude heute der EDR (Edmond de Rothschild) Immobilien Gesellschaft und wird seitdem an die Universität Dortmund vermietet. Nachdem der Verkauf erfolgte, erhoffe ich mir eine höhere Besucherzahl für die Skulptur. Deswegen veröffentliche ich die Filme in fünf Sprachen.

Alle Filme in fünf Sprachen sind hier zu finden: Videos mit Andreu Ginestet

Die Plastik ELAN und ihr Motto

Der französische Philosoph Henri Bergson schrieb die Definition des „Élan vital“ (der vitale Elan): “Vitaler und kreativer Elan, der die Materie durchdringt und sich dabei vervielfältigt.”

Ich erkläre das Motto selbst in verschiedenen Texten. Andere Autoren befassen sich in Filmen und Berichten in der Presse mit der Skulptur:

1993 – Ecos de España (die Zeit) Elan, Andreu Ginestet

1993 – Press articles about public authorities asking for the opening of the Elan, Andreu Ginestet

1995 – Dortmunder U – Elan, Andreu Ginestet

1995 – Dortmunder Kulturbühne, Elan, Andreu Ginestet

1997 – Elan- The largest clay sculpture in Europe by Andreu Ginestet Menke

2019 – Description of the monumental sculpture ELAN 1994 and 2019 by Andreu Ginestet

2020 – Andreu Ginestet explains the steel construction of the monumental sculpture Elan

2021 – Making the ELAN Few insights 1990-1998 – Andreu Ginestet

Last but not least gibt es auf meiner Webseite einige Quellen zum Elan.

Der „Elan“ und das Karl Ernst Osthaus Museum

Die monumentale Skulptur „Elan“

Dokumentation zur Entstehung der Plastik Elan

Reportage zur Entstehung der monumentalen Skulptur Elan

Kunst, Denken und die politischen Folgen

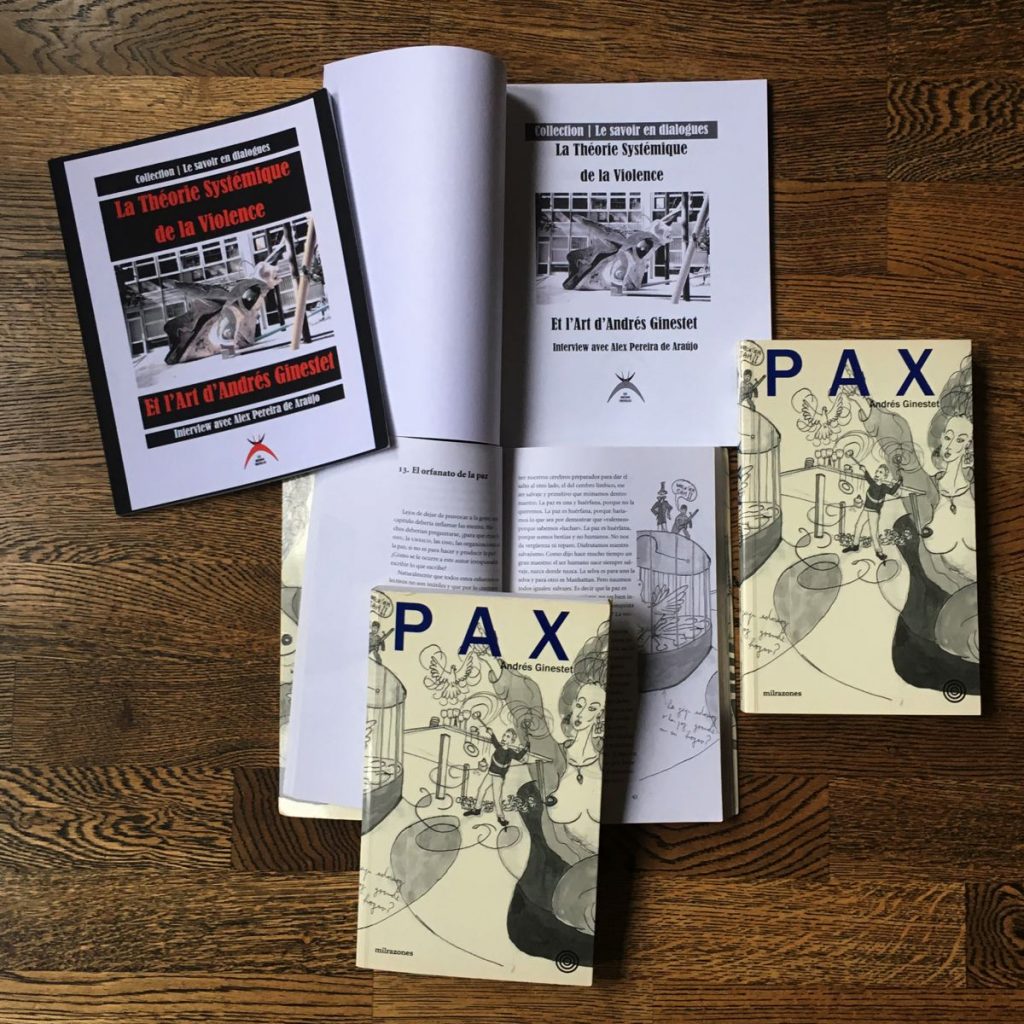

Ich zeige in Zusammenhang mit dem Elan ein Buch, dass den Sinn des Elan auf französisch erklärt, nur für jene sehr gebildeten Leser. Bildung ist selbstverständlich französisch. Das meine ich nicht ironisch. Der Autor ist übrigens Brasilianer – Alex Pereira de Araujo – und die Lektorin-Korrektorin, eine Autorin aus Barcelona, ehemalige Klassenkameradin: Yolanda Bandrés.

Yolanda begleitet mich aus der Distanz bei den Friedensverhandlungen in Brüssel. Diese Friedensverhandlungen werden von mir und von der EU dokumentiert und stehen der Öffentlichkeit zur Verfügung.

Außerdem gibt es zu dem Wirken des Künstlers in der Friedenspolitik, in der der Künstler „Parflexion“ betreibt, schöne Bilder, aus Sitzungen, die u.a. von der ETH Zürich veröffentlicht werden.

Wo ist und wo bleibt der Künstler?

Man erkennt den Künstler immer am Hut, zentral vor Kopf am Tisch. Übrigens, ist dies kein Vorteil.

Der Künstler leidet sehr ob seines Bekanntheitsgrades. Die Rüstungsindustrie und die Geldeliten mögen die „Parflexion“ nicht. Man hat als Friedensvermittler Menschen und Länder wie Indien, die einen sehr schätzen. Aber man kennt auch solche Personen, die einerseits den Nutzen und de Notwendigkeit der Friedensarbeit eines Künstlers öffentlich betonen und in voller Versammlung erklären, während andere Personen entweder indifferent oder gar ob der ungewöhnlichen Einsätze irritiert sind.

Man sollte aber nie verzweifeln. Dafür ist das Leben zu bunt. Und andere Menschen verstehen sehr wohl, was der Künstler meint. Unter anderem auch ein ägyptischer Wirtschafts-Minister der die EU darum bittet doch „wenigstens aufzuhören Schaden anzurichten“. So ironisch kann man es auch schreiben.

Ist das Leben nicht schön bunt?

Ich bleibe in meinem Künstler Atelier.

Dazu gibt es einen wahren Grund:

Ich rede mir nicht den Mund Wund.